【取材レポ】特別展「蒐集家・池長孟の南蛮美術―言葉から紡ぐ創作 (コレクション) 」6月15日まで神戸市立博物館で開催

みなさん、こんにちは。

2025年4月26日〜6月15日まで神戸市立博物館で開催中の特別展「蒐集家・池長孟の南蛮美術―言葉から紡ぐ創作(コレクション)」をアートメディアとして取材させていただきました。南蛮美術ファン、博物館・美術館めぐりが好きな方には見逃せない、まさに珠玉の特別展です。

本展では、近世日本における「南蛮美術」の代表作の数々と、これらを蒐集(しゅうしゅう)し後世に伝えた実業家・池長孟(いけなが はじめ)の足跡を、未公開資料と共に辿ることができます。

Contents

特別展「蒐集家・池長孟の南蛮美術―言葉から紡ぐ創作 (コレクション) 」とは?

神戸市立博物館では特別展「蒐集家・池長孟の南蛮美術―言葉から紡ぐ創作(コレクション)」を開催します。

神戸市立博物館の美術コレクションの核といえる神戸の蒐集家池長孟(いけなが はじめ/1891-1955)が収集した南蛮美術の数々。

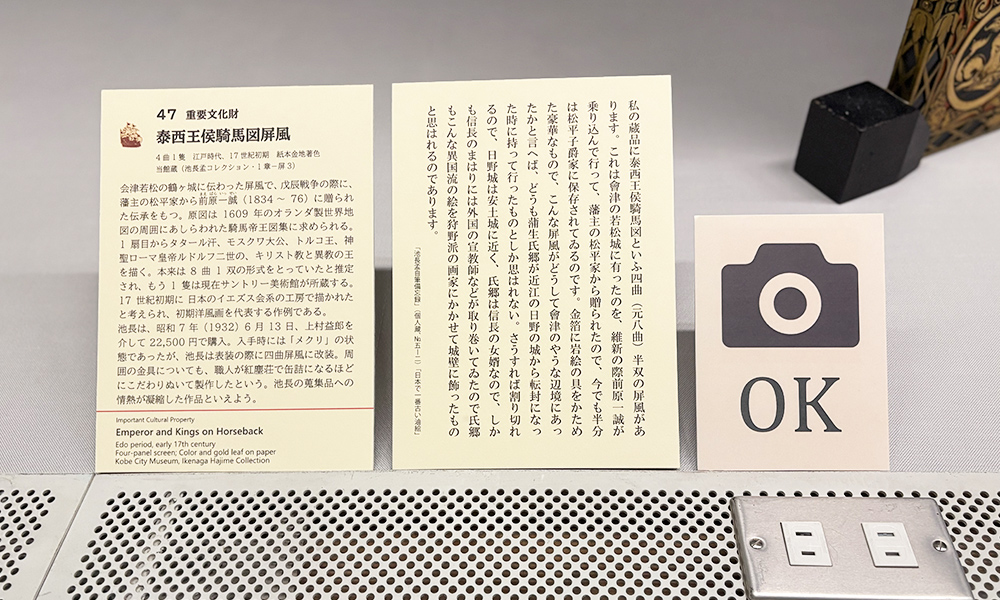

現在、そのコレクションには、国指定重要文化財の「聖フランシスコ・ザビエル像」、狩野内膳「南蛮屏風」、「泰西王侯騎馬図屏風」をはじめ、今日美術史を語る上で欠かすことのできない作品が含まれています。

昭和15年(1940)、池長孟は神戸の熊内町(くもちちょう)に池長美術館を創設します。収集したコレクションを自身で楽しむためではなく、一般の人々に向けて公開することで、芸術文化の価値を共有しようと考えました。その思いの一端を知ることができるのは、池長孟が遺してくれた、さまざまな「言葉」です。

本展では、池長孟歿後70年の節目の年に、未公開の池長孟関係資料とともに、彼が遺してくれた言葉をたどりながら、その活動を検証します。世界に誇る南蛮美術の名品が、神戸に伝わっていることの意義に触れる機会になれば幸いです。

池長孟は神戸出身の蒐集家。井上徳左衛門の長男として出生後すぐに、神戸市会議長等を務めた池長通の養子となります。池長家は元々同地で瓦屋業を営むかたわら、家屋や土地の貸付業で財を得ていました。

池長孟は、南蛮美術蒐集家としてだけでなく、植物学者・牧野富太郎(1862-1957)への経済的支援や、育英高等学校の校長を務めたことでも知られています。

戦後の税制対応のため、昭和26年(1951)に南蛮美術コレクションと美術館を神戸市へ委譲。そのコレクションは、市立神戸美術館、市立南蛮美術館を経て、神戸市立博物館へと継承されています。

「池長孟肖像写真」 昭和時代、20世紀前期 神戸市立博物館蔵

「池長孟肖像写真」 昭和時代、20世紀前期 神戸市立博物館蔵南蛮美術(なんばんびじゅつ)

池長孟が蒐集の対象としたのは、外国の影響を受けてつくられた日本の美術品、いわゆる南蛮美術です。

「南蛮美術」とは、15世紀以降に南方の航路を通じてアジア圏と交流を持つようになったポルトガルやスペインなど、ヨーロッパ諸国からもたらされた文物や人に影響を受けて、日本で制作された美術品を指します。

蒐集当時、南蛮美術は日本美術史の俎上に載っていなかった分野でした。生涯を通じて、それらを蒐集し、大系化したことに大きな功績を見出せます。

池長美術館(いけながびじゅつかん)

池長孟が葺合区熊内町に自費を投じて創設した美術館(建物は現在、神戸市文書館として活用)。

昭和15年(1940)の開館から同19年まで、毎年4~5月の2カ月間に展観が行われました。毎年、異なるテーマを設定し、順次、自身の南蛮美術コレクションを公開することで、その魅力を広く共有しようとしたのです。

その思いは、第2回~第4回展観目録(出品リスト)の言葉、「この宝物は既に皆様のものなのですから、充分その価値を確認して、皆様のお力によって、愛護して下さいますやう偏にお願ひ申上げます。」からもうかがえます。

プロウンカクテル編集部的3つのオススメポイント!

- 教科書に載っていた!国指定重要文化財の「聖フランシスコ・ザビエル像」が観れる!

- 「蒐集家・池長孟」という人物像にもフォーカスしている点が面白い!

- ボリューム満点!無料で楽しめるコーナーも多数!

一部撮影OKな展示も!

基本撮影NGですが、上記【撮影OK】マークが付いている作品は撮影OKです!

フラッシュ撮影はできませんのでご注意を。

展覧会の構成と主な出品作品

プロローグ 蒐集家・池長孟

狩野内膳「南蛮屏風」、「泰西王侯騎馬図屏風」、「聖フランシスコ・ザビエル像」…。池長の蒐集品には、今日でも美術史を語る上で欠かすことのできない南蛮美術の名品が揃う。

しかし、池長は、素朴な長崎版画から蒐集の歩みを進めていった。昭和2年(1927)、大阪内本町うちほんまちの「べにや美術店」で購入した二点の長崎版画を皮切りに、その特色あるコレクションを築いていく。生涯をかけて蒐集することとなる南蛮美術への情熱が芽吹いた瞬間である。

第1章 池長孟を巡るモノ・人―蒐集品への思い

南蛮美術の蒐集に生涯をささげた池長。美術史家、芸術家、美術商などと、幅広い交流を持っていた。彼等と交流を持つことは、互いの活動の刺激となっていたに違いない。今日に遺された手紙のやりとりや「池長孟自筆備忘録」、日記などに目を通すと、蒐集品にまつわるエピソードも少なくない。

はじめに、池長の前半生を辿るとともに、今日まで伝わる蒐集品に対する池長の思いを、その言葉とともに繙ひもといていく。

第2章 南蛮美術蒐集

池長は昭和5年(1930)9月20日に、自身の蒐集品の中で初めての肉筆画作品となる荒木如元「瀕海都城図ひんかいとじょうず」を入手。以降、南蛮美術の肉筆画を中心に蒐集の対象とし、その内容を一気呵成かせいに充実させていく。

「蒐集は創作である」という理念のもと、池長は無作為に美術品を集めるのではなく、「南蛮美術」という明確な対象を定め、それらを系統立てて蒐集した。池長が遺した言葉から作品にまつわる蒐集の経緯やエピソードを交えつつ、多種多様な表情をみせる池長の蒐集品に迫る。

第3章 池長美術館開館

南蛮美術の蒐集を一段落させた池長は、昭和11年(1936)頃から自身の蒐集品を公開する美術館の建設に着手する。昭和13年に神戸市葺合区熊内くもち町に竣工した池長美術館には、南側に自邸、西側に蒐集品を保管する倉庫が併設されていた。

池長美術館は昭和15年4月1日開館。以降、昭和19年まで各年4月~5月の2カ月間、池長自身が設定したテーマに基づいて、展観が行われた。

ここでは、池長美術館の各回の展示内容とともに、開館中に執筆された「美術館日記」や神戸市観光課などと協力した取り組みなどを紹介することで、池長美術館の活動の意義を改めて検証する。

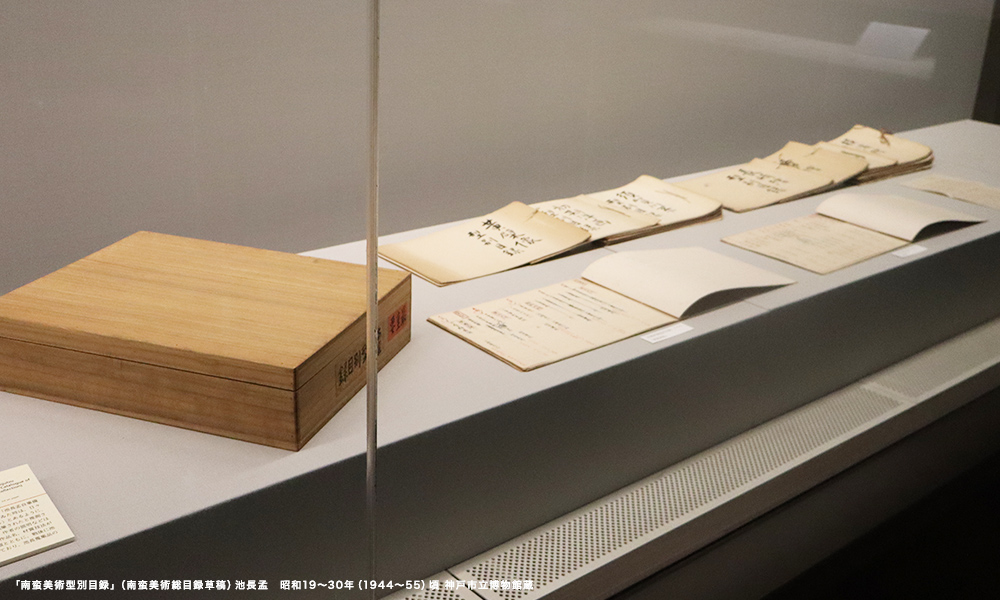

第4章 創作(コレクション)をつなぐ—『南蛮美術総目録』の刊行

昭和20年(1945)8月の第二次世界大戦終戦後も、池長美術館が活動を再開することはなかった。戦後、財産税の徴収などの対応に追われた池長は、自身が蒐めた南蛮美術の数々を神戸市に委譲することを決断。神戸市へ委譲後、池長は昭和26年7月1日に開館した市立神戸美術館の名誉顧問に就任した。

一方、池長は先の大戦中から構想を練っていた蒐集品の目録製作を進めていく。戦後の混乱を耐え抜いた池長の集大成ともいえる『南蛮美術総目録』刊行までの軌跡を辿る。

エピローグ—池長孟が遺してくれたもの

昭和13年(1938)の阪神大水害、同20年の神戸大空襲、平成7年(1995)の阪神・淡路大震災…本展覧会の出品作品は、戦災、災害などを乗り越えて、今日まで存在している。池長自身が遺した言葉をみても、蒐集品を守り、伝えていくという強い意志ははかり知れない。この蒐集品への純粋な思いは、博物館のコレクションとなった今も、そしてこれからも、わたしたちが継承していくものであり、課せられた使命の一つといえよう。

ミュージアムショップ・ミュージアムカフェで観賞後の余韻を味わえる

1階にはミュージアムショップ・ミュージアムカフェがあります。ここでしか買えないオリジナルグッズと素敵な神戸グッズがたくさんありました!

オリジナルグッズは、定番のポストカードをはじめ、実用的なマスキングテープやノートも。

お子さまのお小遣いでも購入しやすいお手頃な価格帯も多数ありました。

神戸らしいハイセンスな商品も多数!

神戸旅行のお土産にもピッタリです。

ミュージアムカフェも併設されていて、昭和と明治、二つの名建築を体感できるくつろぎ空間です。

特別室も!

ミュージアムカフェ奥には、明治時代の異人館「旧トムセン邸」の部材・家具や、同時代の家具(複製品を含みます)を使用した特別室があります。大変贅沢で神戸らしさを感じる空間です。

旧トムセン邸は、明治33年(1900)、ドイツ人船員アンドレアス・トムセンによって、現在の神戸市中央区諏訪山町に建築されました。旧トムセン邸の解体時には調査が行われ、その部材や家具が当館に寄贈されました。

この特別室は、令和元年(2019)の当館リニューアルオープンに合わせ、みなさまに往時の雰囲気を体感いただくため、新たに設置したものです。かつて異人館の暮らしを彩った部材・家具などに囲まれた空間で、歴史を味わうひとときをお楽しみください。

【無料で楽しめる!】常設展示や体験学習室もお見逃しなく!

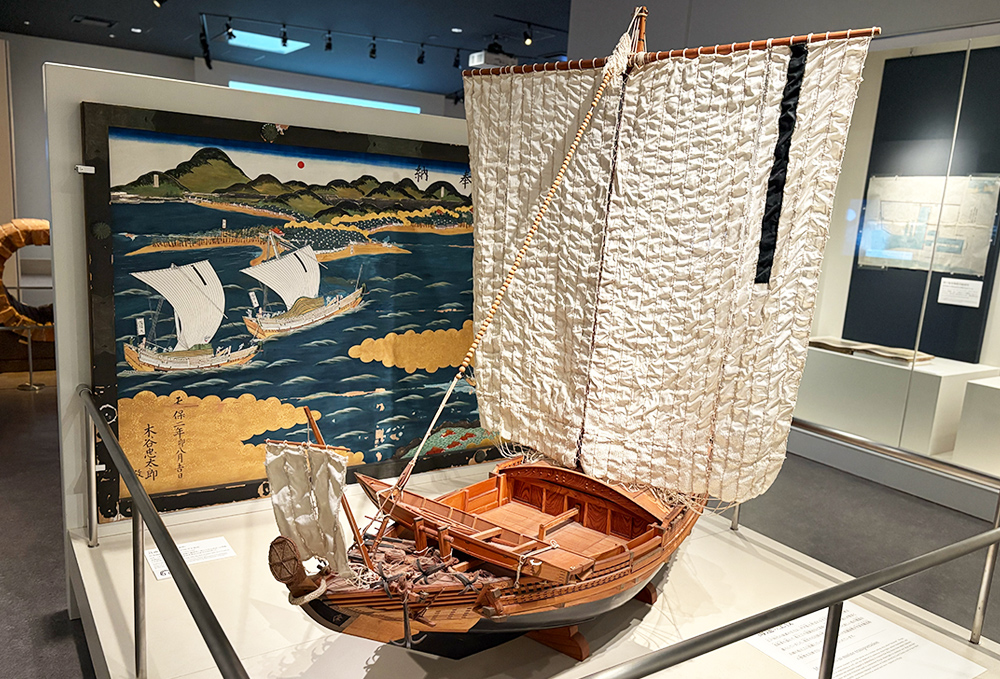

神戸の歴史展示室

1階には「神戸の歴史展示室」があります。なんと、無料で楽しめる展示となっています!

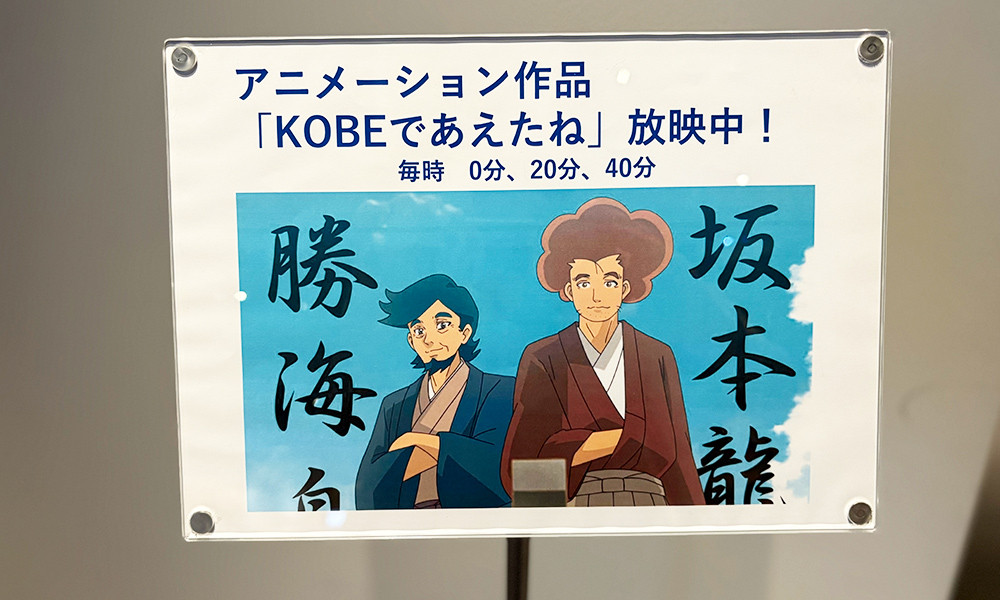

シアターもあり、アニメーション作品も放映中です。

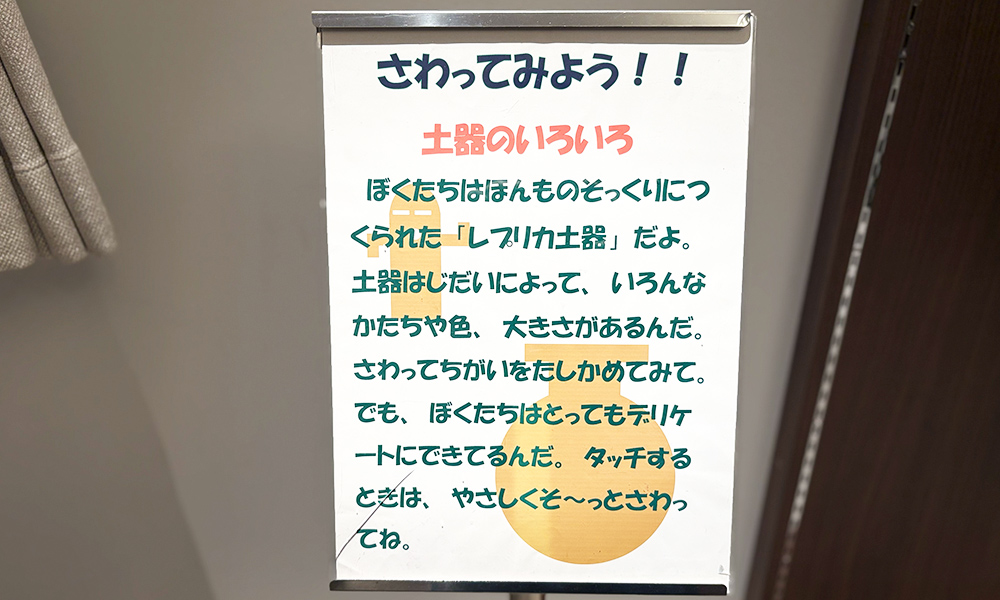

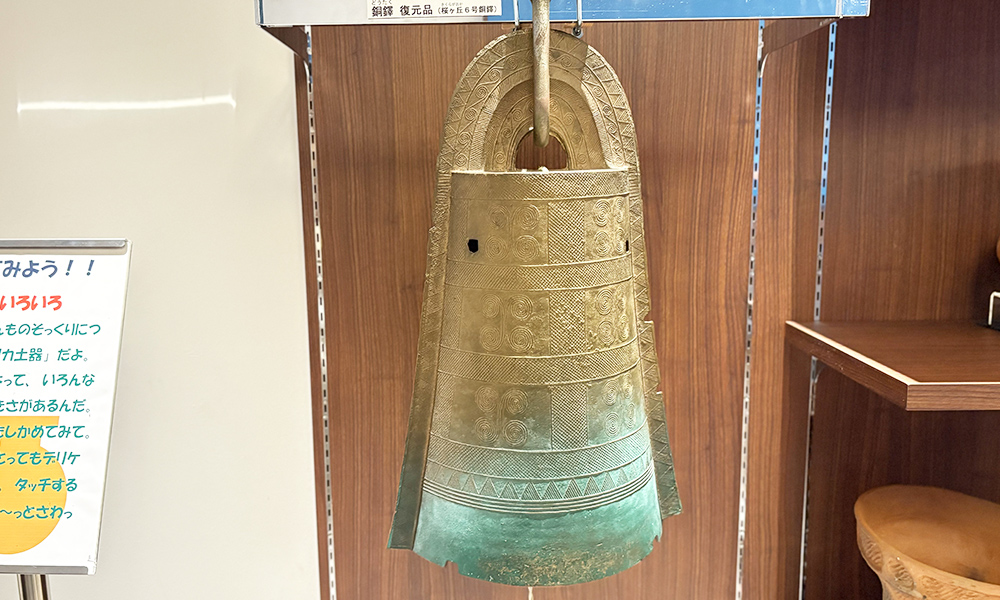

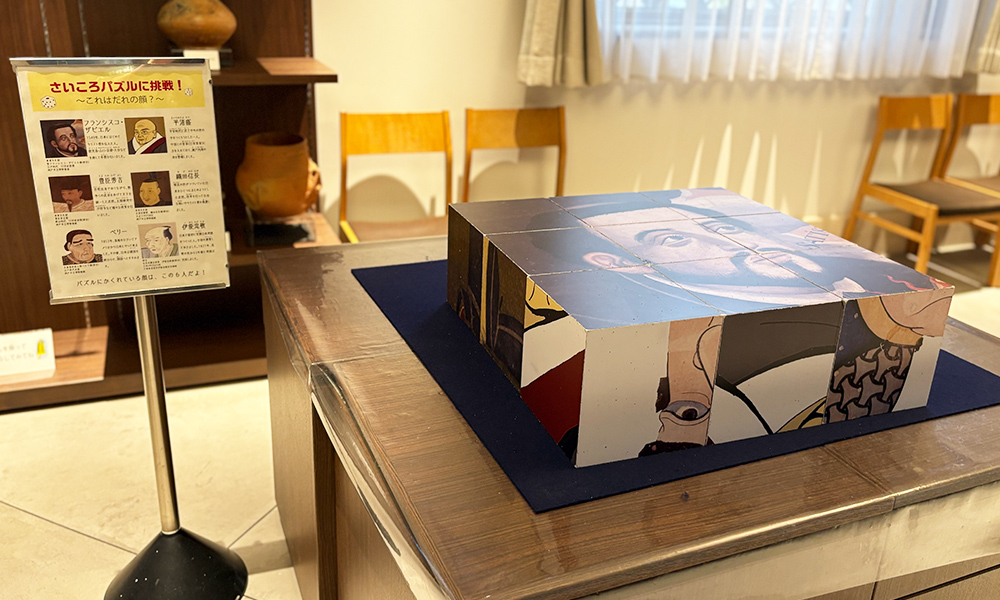

体験学習室

子供たちの学習スペースですが、大人の私も大変楽しく過ごせます。実際に触れる体験も!

私のオススメは銅鐸(どうたく)の復元品!なんと、鳴らすことができます。

手を洗えるスペースも完備!あまりにも完璧です…!

情報コーナー

様々な情報に触れることができる情報コーナーもありました。

常設展示、体験学習室、情報コーナーは全ても無料なのですが、「え?本当に無料で良いのですか?」と思ったほど、大変ボリュームのある内容です!

大人から子どもまで幅広い年代の方々が気軽に学べるスペースです。今度、娘を連れて来よう!と思いました。

プロウンカクテル編集部後記

大変見応えのある展覧会でした。

本展の特筆すべきポイントは、作品そのものだけでなく、「蒐集家・池長孟」という人物像にフォーカスしている点です。実業家として活躍する一方、美術品収集を通じて文化の架け橋を築こうとした彼の言葉や思いが、随所に紹介されています。個人収集の域を超え、公共に開かれた「池長美術館」の設立(1940年)に至った背景には、彼の強い信念があったことが、日記や書簡から浮かび上がってきます。「蒐集家・池長孟」の熱量の高さに感動しっぱなしでした!相関図や台詞が記載されているパネルも興味深かったです。

そして、教科書にも載っていた「聖フランシスコ・ザビエル像」を間近で鑑賞でき感動しました。

個人的に重要文化財「泰西王侯騎馬図屏風」が勇ましさを感じて好きでした。観る角度によって違った印象を受けます。

ちなみにこちらの作品は【撮影OK】です。

展示会場内、館内には椅子が随所に設置されていますので、ゆっくりと休憩を挟みながらご高覧いただけます。私も何回か休憩を挟みながら作品鑑賞を楽しみました。

現在、一部展示が入れ替わっているそうですので既にご覧になった方も新たな発見があります。

特別展「蒐集家・池長孟の南蛮美術―言葉から紡ぐ創作 (コレクション) 」は、2025年6月15日(日曜)までの期間、神戸市立博物館にて開催。この機会により多くの方にご来館いただきたいです。

開催概要

会期

2025年4月26日(土曜)~6月15日(日曜)

※会期中、一部の作品は展示替えがございます。

休館日

月曜日、5月7日(水曜)

※ただし、5月5日(月曜・祝日)は開館

開館時間

9時30分~17時30分 ※金曜と土曜は20時まで開館

※展示室への入場は閉館の30分前まで

主催

神戸市立博物館、日本経済新聞社

協賛

公益財団法人 日本教育公務員弘済会 兵庫支部、一般財団法人 みなと銀行文化振興財団

後援

NHK神戸放送局、Kiss FM KOBE

入場料

一般1,500円(1,300円)、大学生750円(650円)、高校生以下無料

※本展観覧券にて、2階コレクション展示室も入場いただけます。

※( )内は20名以上の団体料金。

※神戸市内在住で満65歳以上の方は、当館窓口にて証明書の提示により、当日一般料金の半額。

※障害のある方は障害者手帳などの提示で無料。

※大学生以下の方は、学生証・生徒手帳などをご提示ください。

【前売券販売期間】

2025年1月31日(金曜)10:00~4月25日(金曜)23:59

【販売場所】

チケットぴあ https://w.pia.jp/t/ikenagahazime-ex/【Pコード:687-143】

ローソンチケット https://l-tike.com/ikenagahajime/【Lコード:57291】

CNプレイガイド https://www.cnplayguide.com/ikenagahajime/

TEL:0570-08-9999(オペレーター対応 10:00~18:00)

イープラス https://eplus.jp/ikenagahajime/

セブンチケット https://7ticket.jp/s/108779【セブンコード:108-779】

楽天チケット https://r-t.jp/ikenaga

この記事が気に入ったらいいね!で

最新記事をお届けします